昨日の落雷 運行停止の事故報告(暫定)が東急電鉄のWebにUpされた。

【お詫び】東横線、目黒線、東急新横浜線 落雷に伴う信号設備故障による運転見合わせについて

以下一部引用

東横線・大井町線自由が丘駅付近で発生した落雷により、多摩川信号機器室内のATC(自動列車制御装置)と踏切制御システムが被害を受けました。

なお、両システムともに落雷対策を施しておりますが、

不具合が発生した原因等は、現在調査中です。

引用終わり

落雷で長期間不具合を発生したのは、田園都市線の田奈変電所であるが、架線柱にはかなりの頻度で落雷が2008年まではあった。その対策も多くなされている。

以下東急資料から引用

この田奈変電所落雷事故により以下の対策がなされた。

|

|

対策前 JRでは変電所き電線口には避雷器が必ず設置されていたが東急電鉄では完全ではなかった。

|

|

対策後 変電所外部に避雷器 A種接地とD種接地間の接続(等電位ボンディング) 等電位接地、変電所内の保護接地マットの落雷による大地電位発生があるので接地抵抗の小さいA種接地に接続した模様

|

このほか変電所切り離し断路器に設置(事故変電所を切り離しスルー化させる)も行われている。東急電鉄では積極的に上下一括き電を導入しているので、1カ所の変電所スルー化でも運行できる体制になった。(田奈変電所事故の時は、本復旧まで半年。仮復旧まで1週間。この間変電所スルー化による電圧降下のため通常の70%の輸送密度で運行されている)

このほかの耐雷対策として一般的な架空地線、耐雷トランスの使用、保安器(SPD)、き電線避雷器の増設などで対策はされていた。

|

|

耐雷トランス、保安器(SPD)、避雷器の増設

|

|

|

一般的架空地線を上部に張る

|

|

| 大型避雷器(変電所のき電線引き出し口に取り付ける大型避雷器) |

|

| 放電電流が大きい容量の物を取り付け |

|

|

東急電鉄では概ね200~250m間隔で避雷器を取り付け

|

|

き電線保持のビームに落ちた際の逆閃絡によるき電線碍子の破損を防止

逆閃絡によって碍子が破損するとき電線落下により高抵抗地絡が発生する。特に東急電鉄では、上下一括き電を行っているので、変電所遮断器の保護設定値が大きく設定されており、高抵抗地絡の場合の判断がしずらくなる

|

|

|

このホーンの取付カ所は、一級河川相当の多摩川橋梁に取りつけられている

|

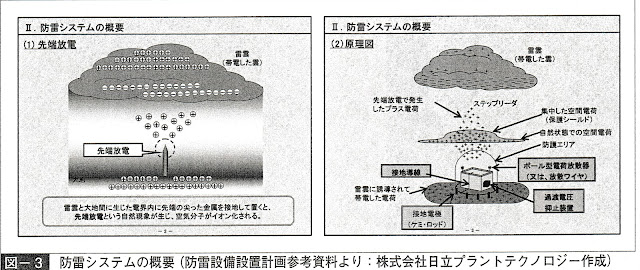

積極的避雷針の設置

|

|

軌道線の世田谷線 上町変電所に設置 軌道線のため架線電圧が600Vである。そのため電鉄変電所からの融通ができない。避雷針上空に電荷を発生させ雷雲からの電荷を引き寄せないようにする措置を行なっている |

|

| 鉄塔頂上部 |

司令所も重要な耐雷設備が必要な場所である。

|

|

旧司令所所(奥沢)の放電ワイヤと等電位接地網 第二司令所として現存

|

|

|

旧司令所所(奥沢)のボール型電荷放散器

|

新司令所所(鷲宮)に設置の防雷システム

|

|

右に高架の車両基地が見える

|

今回の落雷事故は

以下引用

多摩川信号機器室内のATC(自動列車制御装置)と踏切制御システムが被害を受けました。なお、両システムともに落雷対策を施しておりますが、 不具合が発生した原因等は、現在調査中です。

とのこと

|

| 踏切箱の防雷システムは、耐雷トランスと保安器(SPD)で保護されている |

目黒線と本線が運行停止なので奥沢変電所が落ちたと考えるのが妥当と思えるが、実際の故障先は、さらに先にある多摩川信号機器室内のATC(自動列車制御装置)と踏切制御システムが故障したとのこと。 信号は光ケーブルで送られており雷の影響は受けないと思われるが、高配から入ったインパルスが耐雷トランス、SPDを通り抜けて装置に影響を及ぼしているので各装置間の接地間隔で大地電位が上昇して故障。接地極間SPDが無かったので接地極間の電位差が発生して電子回路に影響を及ぼした可能性がある。

参考資料

相原茂ら;東急電鉄の電力設備における雷害対策の取組み:鉄道と電気技術,Vol.20,No.9.pp.30-34,2009

大湯光昭;東急電鉄の雷害対策について:鉄道と電気技術,Vol.32,No.9.pp.23-25,2021

鬼窪重美ら;東急電鉄の電気司令所移転に伴う電力管理システムの切替について:鉄道と電気技術,Vol.33,No.8.pp.20-24,2022