名立変電所

アプローチ:名立駅

き電範囲:能生SS-名立SS-直江津SS

変成設備:6,000kW シリコン整流器 1基

駅構内は、直江津SS方電源で独立き電ができるよう両端にエア―セクションがある。

受電:東北電力 能生A,B線7H9A分岐 専用線7H9C 66㎸ 1回線

|

| 変電所銘板が無い |

|

| 単純な構成 断路器、遮断器、MOF、避雷器、整流用変圧器が直線構成 |

|

| MOF 東北電力の所有 |

|

| 整流用変圧器 放熱板は反対側 防音室に入れられている。 このタイプは微量PCBが油に含まれている問題を内在している |

|

| 6,000kW 1,500V 4,000A シリコン整流器(1,000Aのバンクが4台並列) 奥に見えるのが正極負極断路器 |

|

| 正極負極断路器 |

|

| 1Nは負極 |

|

| 負極の裏は正極断路器 き電線が建屋に向かう |

|

| シートが被っているのは直列リアクトル 下のトラフから帰線が繋がっている |

|

| 電力沪波器(FL)に向かうき電線(正極)断路器89FLBは開極 電力沪波器は室内に設置 |

|

| き電線は、ケーブルで駅ホーム側に引き出されている |

|

| 左より 直江津上り14H、直江津下り13H、 能生下り11H、能生上り12H 避雷器は、個別についている 並び順は能生SSと同じ |

|

|

| ホーム側 き電線引出口に延長き電用断路器2基と51R,52Rの母線断路器が付いている 能生SSとは違う形 |

|

| 左 2基が延長き電用断路器 左から上側が能生12下側が直江津14と繋がっている 次が上側が能生11と直江津13と繋がっている その隣51Rは直江津13の母線断路器一番右は52Rで直江津14の母線断路器 |

|

| 裏から見た構図 黄色が上り線 赤が下り線 |

|

| 駅側には6本のき電線 |

|

| 左2本の太いき電線が順に能生12,11 次の細いのが構内き電線13,直江津方13、直江津方14、細いのが構内き電線14 |

|

| 色で区別している 黄色が上り線 赤が下り線 |

|

| 色で区別している 黄色が上り線 赤が下り線 |

|

| 架線支持のバーも色で区別 黄色が上り線 赤が下り線 |

|

| 名立トンネルに吸い込まれるき電線4本 左から構内き電線13,直江津方き電線13,14,構内き電線14奥にエア―セクションがある |

|

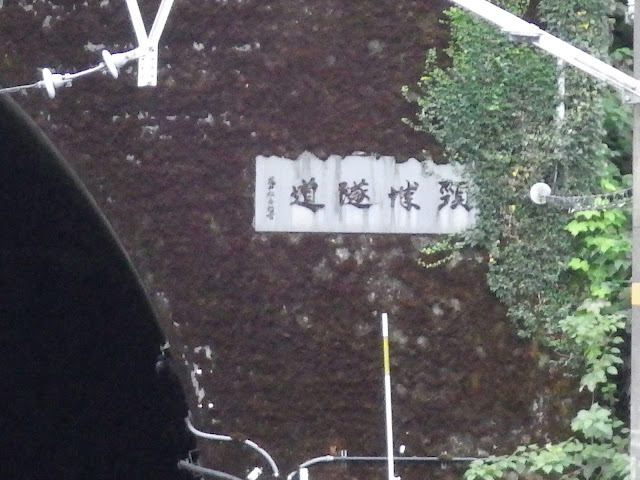

| 頚城トンネル 直江津方 |

|

| 頚城トンネルへ吸い込まれるき電線4本 構内き電線14,能生12,11、構内き電線13 奥にエア―セクションがある |

|

| 直江津方坑口に国鉄技師長の藤井松太郎の揮毫 |

名立変電所周辺のき電線配置図

|

| 出典(「配線略図.net・https://www.haisenryakuzu.net/から引用 一部改変) |