新横浜変電所

|

| この画像は2025年のGoogle Street Viewの画像を切り取ったものだが古い 上部画像の中央下の管路が連なっている部分が変更されるとのこと |

Google Street Viewの上空画像とGoogle

Earthの画像が違っているとは考えてもみなかった。

新横浜変電所は過去に訪問したことがある。

271. JR東海 新横浜変電所(新幹線・ATき電) 2014年 既に10年経過している

今回77kVのGIS部がC-GIS化されるとの情報が入ったので見に行ってきた。

まずは、C-GIS化に関係ない部分から

|

|

120MVA 三巻線スコット結線 線路側から FTr3 中央鉄構は60MVA 三巻線スコット結線への77kV供給ライン 左下のバスバーに繋がる三巻線スコット結線の中性線に萌え |

|

|

60MVA 三巻線スコット結線 2台 線路側からFTr3 一つの建屋で2台収容 FTr2の一次側が結線されていない |

|

|

120MVA スコット結線変圧器 一次側77kVと二次側30kV FTr3 三巻線スコット結線なので中性線が引き出されている

M座 TとF(AF)T座

TとF(AF)の4本のき電線がケーブルヘッドを経てき電母線側にケーブルで繋がる

|

|

|

120MVA スコット結線変圧器 中性線が繋がるブスバー 計算すると片座60MVAとして30kVだと約2,000Aが流れる(単相として計算)。 両座の中性線が繋がっているので最大4,000Aがながれる |

|

| 120MVA 三巻線スコット結線変圧器の中性線(NW)2回線は一端アルミパイプ母線に繋がる。ここから1回線で隠れているブスバーに繋がる。この隠れているブスバーの下には6kV耐圧のケーブルヘッドがある。さらにここから2回線引き出されブスバーに繋がり4本のケーブルでGP装置を経て架線側のPW(保護線)に繋がる。 |

|

| 別角度 いかに大電流が流れているかが判る 1回線で800A×5で4,000A 直流変電所並み |

|

|

120MVA 三巻線スコット結線 一次側77kV三相 GISからケーブルで受電 約900Aが流れる I = S / (√3 × V)=I = (120 × 10^6) / (√3 × 77 × 10^3)≒900A |

|

|

60MVA×2 三巻線スコット結線変圧器 一次側 FTr1~2 奥がFtr1 ポリマ碍子ケーブルヘッド |

|

|

ポリマ碍子ケーブルヘッド下部のケーブル表示 2025年1月施工 CVSS 1×200㎟(アルミラミネート遮水層付CVケーブル) 約400A流せる 120MVAで900Aなので60MVAで約400Aは妥当な数字 |

|

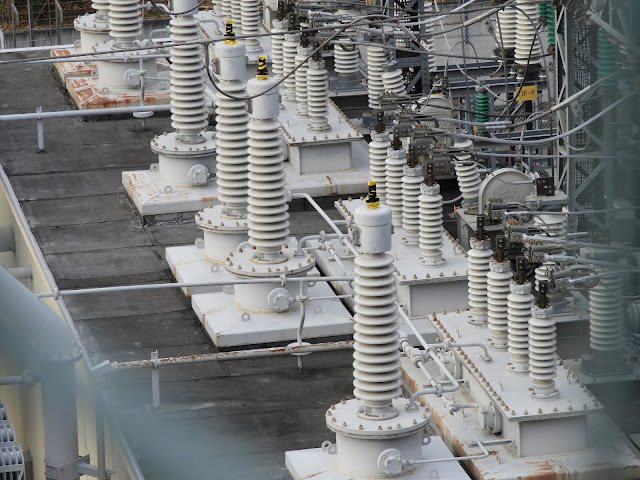

| 碍子製から交換されている |

|

| 三巻線スコット結線変圧器なのでブッシングが12個 |

|

| ここらへんは、前と変わらず |

|

| 現在 FTr2は停止中 ブッシングに配線が繋がっていない |

|

|

FTr2のM座、T座の負荷断路器4台開放 片座30MVAで30kVなので1,000A |

|

|

赤丸部分が120MVAからのM座T,F(AF)とT座T,F(AF)ケーブルヘッドから負荷断路器を経由して母線に繋がる この部分が3台の三巻線スコット結線変圧器のM座、T座の母線部 |

|

|

き電母線部 M座T,F(AF)と T座F(AF),T |

|

|

き電母線部前のケーブルヘッド左から

M座(14T,14F)T座(12F,12T)これと並列に繋がるケーブルヘッドがM座(13T,13F)T座(11F,11T)となっている。ここからケーブルでき電GISに繋がる。

|

|

|

き電ケーブル CAZV

(架橋ポリエチレン絶縁アルミシースビニル防食ケーブル)1×800㎟ 1本で最大約1,300A流せる。 建屋内のき電GIS部に繋がる |

|

|

ケーブルの銘板 8本のケーブルが建屋内のき電GIS(き電用遮断器)に繋がる。建屋内ではAT及び切替開閉器(常用:静止形、予備:真空形)に繋がり建屋外に再び引き出される

|

|

|

10年前からある 奥 綱島・新横浜 77kV2回線ブッシング2組で気中接続 手前 平塚・新横浜 2回線ブッシング2組で気中接続 なぜわざわざ気中接続部を出すか? 平塚・新横浜間はケーブル長が長いので分路リアクトルがあるので接続に必要だが綱島・新横浜線は直接GISに繋げても良いはず |

|

|

手前変圧器は77kV降圧210V/105V所内変圧器OT 左奥の2台は分路リアクトル ケーブル長が長いのでフェランチ効果での末端電圧上昇防止 (旧新横浜変電所の単結線図を見ると平塚方ケーブルに断路器も遮断器も経由せず直付け) |

|

| 赤丸がブスタイ部 |

|

|

1964年時点の新横浜変電所77kV母線単結線図 母線に綱島1,2号、平塚1,2号が遮断器を経由し直結 これでは母線に事故が遭った場合

平塚には綱島から送電できない。母線に繋がっているものはGPT(接地形計器用変圧器

とOT(所内変圧器)及びAr(避雷器) 分路リアクトルは送電線に直結

|

さて問題のGIS部(推定)

|

| 2014年時点のGIS部 この四角い箱がある部分が各配線の遮断器操作盤 9盤あるので、Ftr×3盤、綱島1,2号で2盤、平塚1,2号で2盤、GPT,OTで1盤 1盤余る |

|

| 2014年時点のGIS部 左3盤は増設しているのでFtr3用が1盤が妥当 (過去に60MVA3台だったのを60MVA2台と120MVA1台にしている) |

|

| 2025年時のGoogle Erathの画像 右に3盤追加 左の3盤削除 中央横一文字は三相一括母線 |

|

| 2025年時点で右に増設されている真新しいGIS部 後部は三相一括母線 旧GISから延長で増設部の三相一括母線に繋がっている。 |

|

| 旧来の6盤が残っている |

|

| 2025年時のGoogle Erathの画像には写っていない部分にC-GIS4盤がある 管路式GISの左端には盤の後ろにフランジがある |

|

| 線路側一番左 き電変圧器2号は運用停止 |

| |

|

|

| き電変圧器1号は運用停止の右 綱島・新横浜2号線は稼働中 |

|

| 綱島・新横浜2号線は稼働中、綱島・新横浜1号線も稼働中 |

|

| 綱島・新横浜1号線は稼働中、新横浜・平塚2号線も稼働中 |

ここまでで5盤 そして最後の盤

|

| GPT(EVT)とOT所内変圧器に繋がる盤は稼働中 |

|

| GPT/OT盤 フランジが見えるので線路側から見て一番右に該当 |

つまりこの古い管路式GISには新横浜・平塚2号線が繋がっていない。

|

| 旧管路式GIS き電変圧器1,2号盤は運用を停止している。そのためどこからか受電しなければならない。この新しい管路式GISの2本は形状が同じなので、き電用変圧器1,2号(Ftr1,2)用と推測される。この網目の部分(下部)がスリップオン部・ケーブル終端箱 |

|

| 上から3番目は、形状が違うのでFTr3用と推測している。(Ftr3はFtr1,2より三相側の電流が多い)それではその隣4番目は、ほかの3個と大きく形状が違う この下が網の部分がスリップオン部・ケーブル終端箱となっている。 |

|

| 一番右の管路式GIS Ftr1~3まではあるが赤丸部分が無い 工事途中 その代わり旧管路式GISの左3個が残っている。つまりこの時分は旧GISで全稼働していた 新管路式GISの三相一括母線と旧管路式GISの三相一括母線は繋がっていたが運用はされていなかったと推測する。 |

|

| 上の画像と比較すると新管路式GISの赤丸が増えている。左の分電盤がある方がOTに繋がる部分。その隣が新しくできたC-GIS受電盤に繋がる母線と推定している。右下に飛び出ている部分が新しいGPT(EVT) |

|

左側の管路式GISが取り払われてC-GISが設置されている。この部分が綱島・新横浜1,2号と新横浜・平塚1,2号が繋がっている盤でここからの母線が先ほどの新しい管路式GISにつながっり、旧管路式GIS6個を撤去すれば設備の入れ替え済。旧管路と新管路間は縁切りすれば良い |

その他の部分

|

| 中心 GP装置 レール電位が上昇した際にギャップ放電してアースを行なう装置 NW(中性線)PW(保護線)が碍子側に繋がる |

|

| 下り線 13新大阪方 11東京方の T(トロリ線)とF(AF・ATき電線) 後ろにSN1が見える |

|

| き電部全体 ケーブルヘッドが並列に2本繋がっているが1本は予備線だと思う |

|

| 線路側に引き出される |

|

| NW(中性線)PW(保護線)碍子1個の部分がまるで直流変電所のき電線のように太い |

|

| 線路側 |