理化学研究所特高受電所

もちろん特高配電所の場所は、グーグルマップでは表示されない。

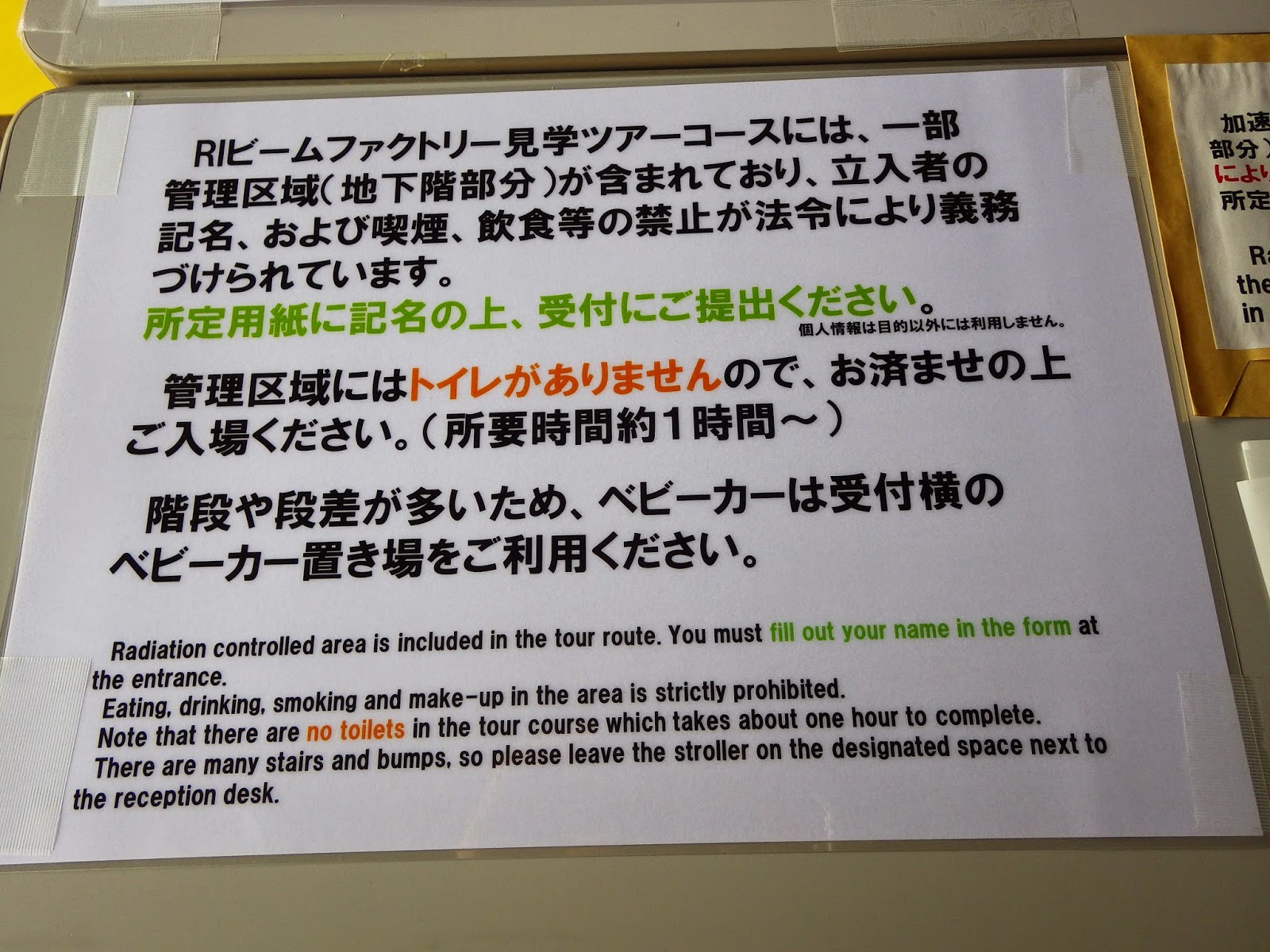

この記事は、理研の公開日に取材した。理化学研究所 和光本所には、原子核研究用の巨大な加速器がある。さぞかし大電力の受電を行っていると思ったら66kV 2回線の受電であった。当初は154kV受電を考えていたが、CGS(コジェネ)を導入したため、66kV 2回線で間に合うようになった

|

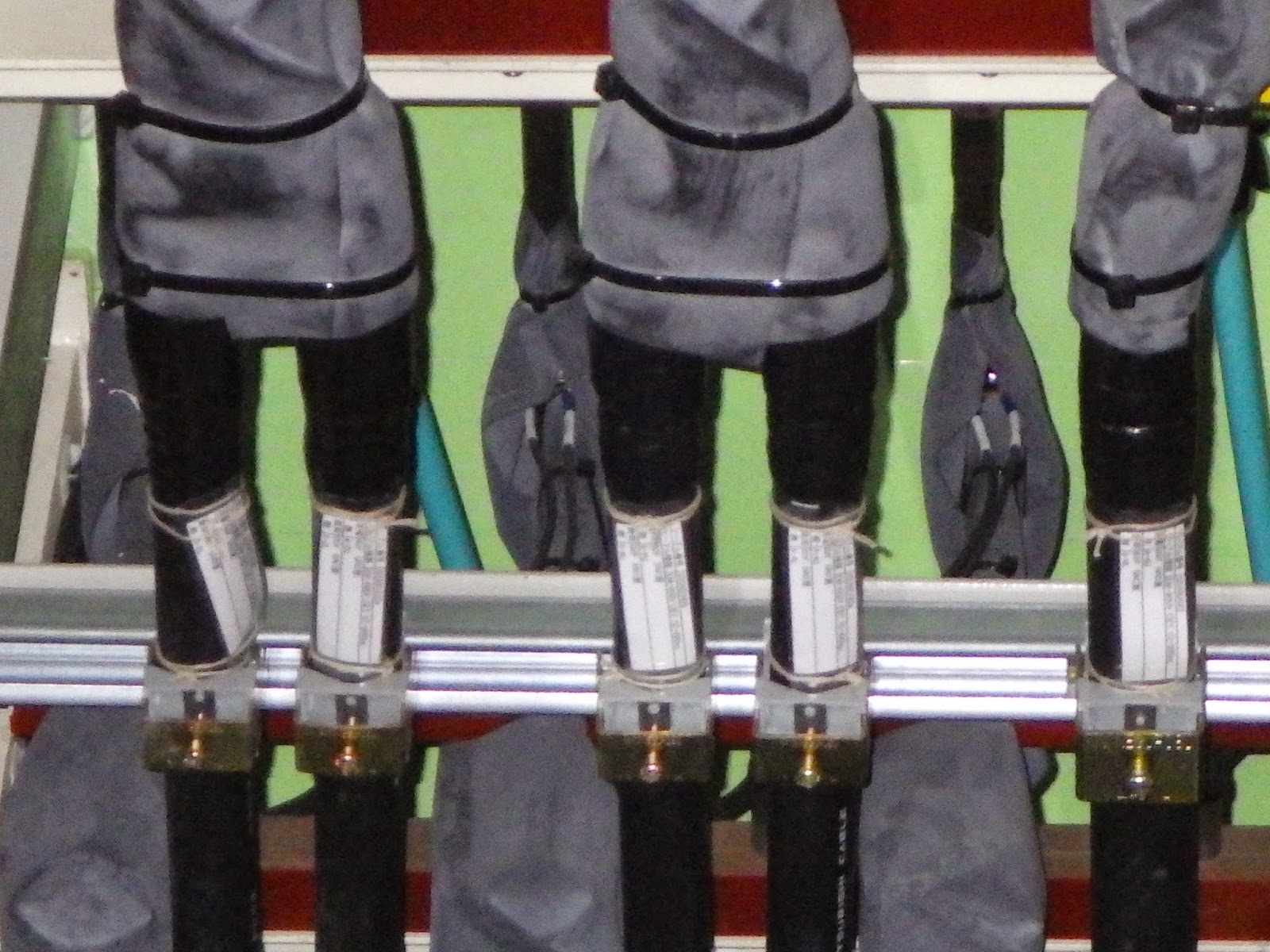

| 東電66kV 2回線受電 気中接続部 真ん中の1回線は、多分理研以外への分岐点 上記 Google map中心上の部分 |

|

| GIS受電設備 三相一括母線方式 一番右が加速器用専用線2回線 グーグルの航空写真でも左部分に2回線分のケーブル接続部が見える。 |

一番左が仁科加速器センター行 66kV 地中2回線のガス接続CH(ケーブルヘッド)

|

| 三相一括母線のバスパイプ 左円筒形の装置は、多分GICT(ガス絶縁CT)だろう |

|

| C-GIS設備 |

|

| 道路にある特高ケーブル埋設標 |

仁科加速器センター屋上の第二特高受電所 右上の長方形のC-GIS設備が該当

その下の小さな円筒形の物体が載ったものが25MVA 66kV/6.6kV 二重定格変圧器(LTC付)

CGS(コジェネレーションシステム・自家発電装置)もこの部分にある。

左の円筒形の部分は、LiqHeおよびLiqN2のリザーバータンク群

|

| 理研Webよりコジェネレーションシステム引用 |

|

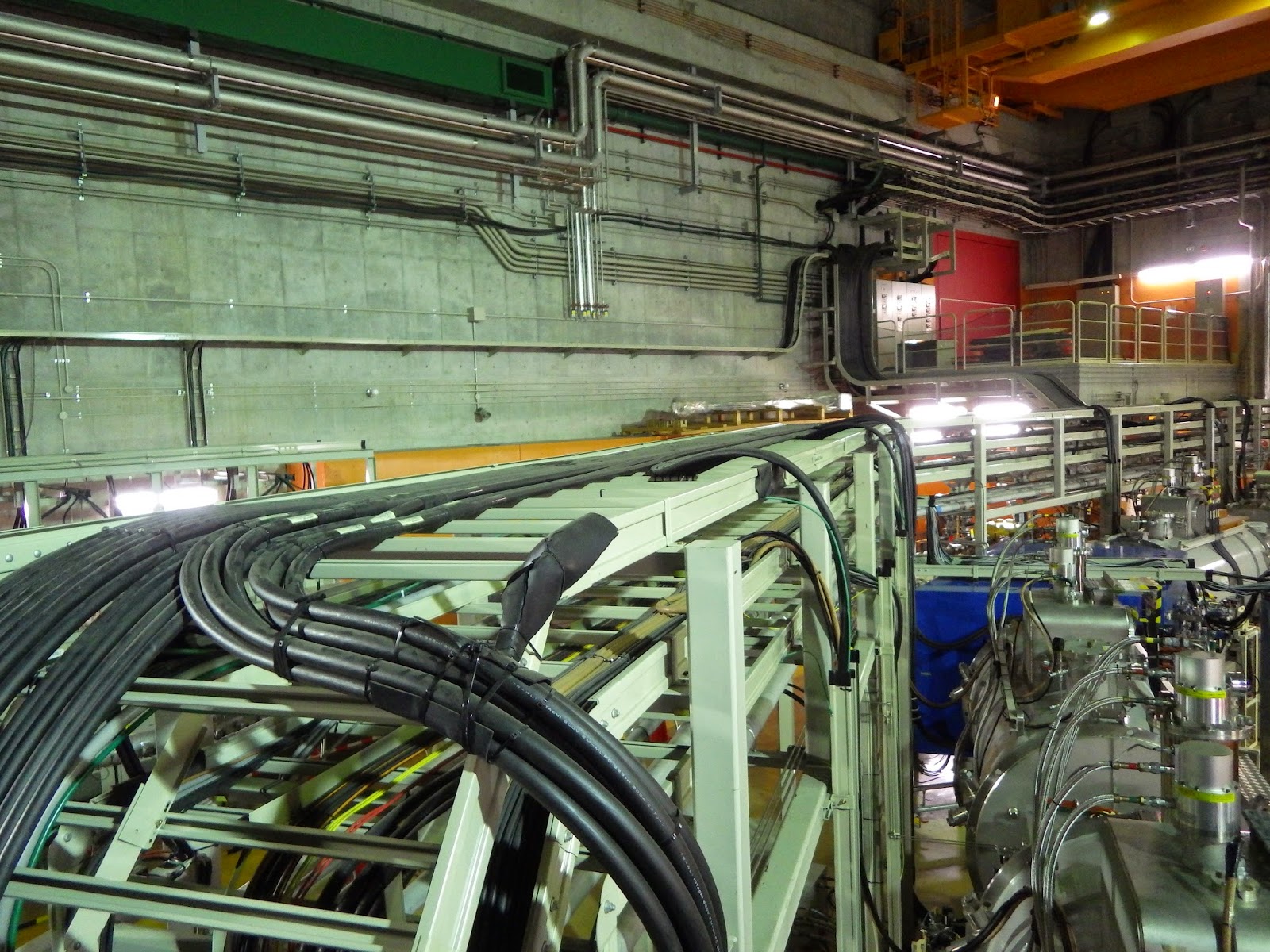

| RIファクトリーからリニアックへの電源ケーブル |

|

| RIビームファクトリー コジェネシステム |

|

| 機材搬入用ガントリークレーン 黄色のシートは開口部の覆い |

|

| 放射線管理区の表示 加速器は、装置自体が放射化していなければ 電源をOFFにしている限り、放射線は発生しない。 但し、粒子線を当てるターゲット付近は、放射化されて放射能を持つ。 |

|

| ハンドフットモニター 台秤のような台に乗り両手を装置の中に差し込むと 自動的に放射線を計測する。 放射線管理区内の入退出では、必ず行わなくてはならず、異常が発見されれば 原因究明を行い。緊急除染を行うため、シャワー室があるはず。 但し 装置が運転してなければ必要ないが、ターゲット室を利用した場合は 必ず放射線計測を行う。 |

|

| 両腕を差し込む穴が装置にある。(ハンドフットモニター) |

|

| 加速器の屋外にある放射線モニター 中性子線とγ線をモニター |

|

| 放射線管理区域の排気用ダクト 常にモニターされてフィルターろ過され、大気に放出される。 |

|

| 放射線 遮蔽扉 |

|

| 先ほどのガントリークレーン下の開口部がここに繋がる。 リングサイクロトロン入口の放射線遮蔽扉。 運転中は、閉じる。 |

|

| 超伝導リングサイクロトロン 緑の部分が本体を固定するヨーク 紫の部分シールドを兼ねる点検口で左右に開く |

|

| 左右に開いた状態 内部が判る。 銅色のパイプが導波管で高周波アンプからの電波を装置内に 送り込む。 |

|

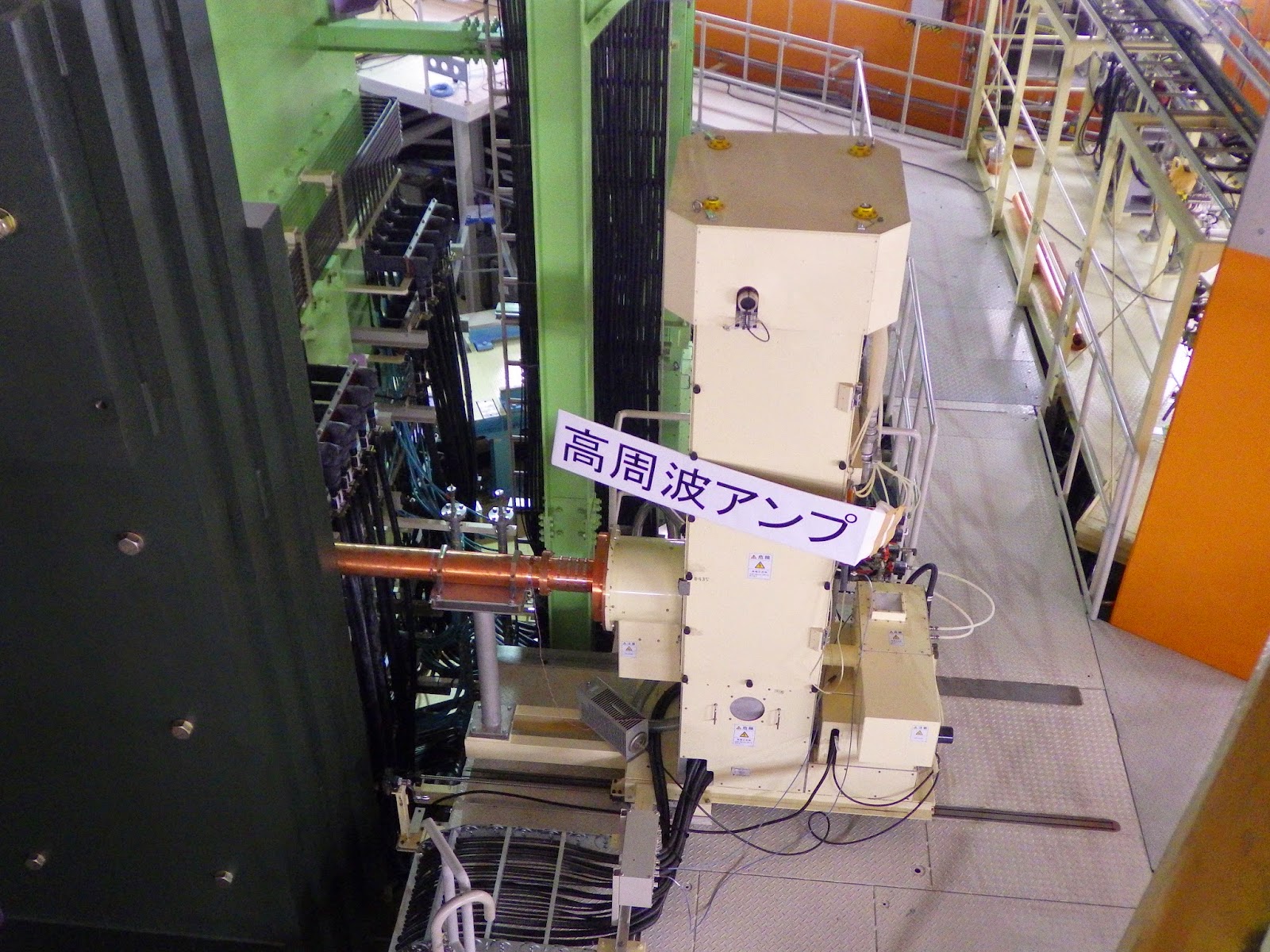

| 高周波を発生させるアンプ 銅色のパイプが導波管 高周波アンプの電源は、せいぜい20kV以下で 最近のソリッドステート方式だともっと電圧が低い。 |

|

| ターゲットに向かうビームライン |

|

| 超伝導クライオスタット上部のLiqHe導入部と緑は電磁石用母線 |

|

| ビームライン スプリッタ― |

|

| トリムコイル用電源 |

|

| 水冷式高周波アンプ |

|

| 架台の下には、オイル式真空ポンプ |

|

| 高周波導入部と共振器 |

|

| 装置左 油圧式 真空ゲートバルブ |

|

| 出入り口の放射線遮蔽扉 |

|

| 放射線モニター 高いところでも9.8×E-1μSv/h=0.98μSv/h |

|

| キーが全部挿入されないと装置が動かないセーフティーロック |

|

| 放射線モニター 警報機 音とLEDライトで知らせる。 赤40μSv/h以上 退避 黄色 20~40μSv/h 退避 緑 20μSv/h 安全 |

|

| 左 中性子線用検出器 右 γ線用ディテクター 電離箱形式 γ線ディテクターは、昔分解したことがあるが、グラファイト製の中心電極に微少電流増幅用の NECのμPC152Aがテフロンのスタンドオフ端子と高抵抗で繋がったI-V変換OPAmpであった覚えがある。 |

|

| 赤 遮蔽扉操作盤 |

|

| 放射線発生時 Beam On 点灯 |

|

| ビームラインの放射線量 部分的なビームライン ターゲット部で7mSv/hを示す部分がある。 |

|

| IRCとの接続部で3mSv/h |

|

| 電磁石用電源 定電圧 低リップル 低ノイズ |

|

| 粒子測定器 |

|

| 粒子測定器 |

|

| 警報盤 クエンチした場合 安全弁からLiqHeが噴き出す場合もあり その場合は酸素濃度が低下する。 |

|

| 超伝導四重極磁石 |

|

| 計測器 VMEクレートに収まる各種計測モジュール 昔はCAMACであった。 |

|

| アライドのGS916Mを使用 |

|

| 放射線防御壁 |

|

| 電磁石は水冷式各パイプにバイメタルセンサーが付着 |

|

| 四重極電磁石用高安定直流電源 |

|

| 光電子増倍管が並んだ検出プレート |

|

| 上下に光電子増倍管、真中に検出用センサー |

|

| 光電子増倍管からのパルスのタイミングを合わせる遅延同軸ケーブル |

|

| 光電子増倍管からのパルスのタイミングを合わせる遅延同軸ケーブル |

|

| VMEとかVXIの計測器モジュールが収まったクレート |

|

| 放射線防護ブロック |

|

| 検出用センサー(緑の部分) |

|

| 安定化電源 |

|

| 加速器管制室 データ処理器コントロール用PC |

|

| お馴染み牛さんHUB。その下は、無停電電源分配Box |

|

| 管制室全景 |

|

| 奥が加速器コントロール管制卓 |

|

| VMEとかVXIの計測器モジュールが収まったクレートラック |

|

| クレートラック裏側 |

|

| 管制卓 ターゲット画像 |

|

| 右下に加速器全体のステータスをモニターする画面 |

|

| 安定化無停電電源装置 |

|

| なぜだかキーが刺さったまま |

|

| 加速器センター全体の状態を示すモニター 赤の部分が動作中 リニアック イオン源動作中(ECRイオン源) AFV可変周波数サイクロトロン イオン源動作中(ECR, 偏極イオン源) |

理研の加速器センターは、狭い敷地を有効活用するようにビームラインが折曲がり

色々な粒子測定器に電磁石で導かれている。

隣は、アメリカのAFN Tokyoラジオ放送用送信アンテナが2本立つ広場であり、これを理研が手に入れれば、今のような狭隘な敷地にクネクネまがったビームラインを引かなくても済む。

参考文献(Web)で見られる

藤縄 雅:超大型加速施設の交流電源の設計と建設

日本大学生産工学部研究報告A,2008,Dec,Vol.41,No.2,pp.91-97

超大型加速器施設の交流電源の設計と建設 pdf文献 リンク

Tadashi Fujinawa et al:

DESING INSTARATION OF ELECTRICAL POWER SUPPLY FOR RI BEAMI FACTORY

Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 33rd

Linear Accelerator Meeting in Japan(August 6-8,2008) pp.180-182

DESIGN, INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE OF ELECTRICAL pdf文献 リンク

藤縄 雅:理研仁科加速器研究センター RIビームファクトリーの電力供給方法

日本大学生産工学部第43回学術講演会、2010-12-4、pp.13-16

藤縄 雅:理研RI ビームファクトリーにおける電熱併給設備

日本大学生産工学部第39回学術講演会